more

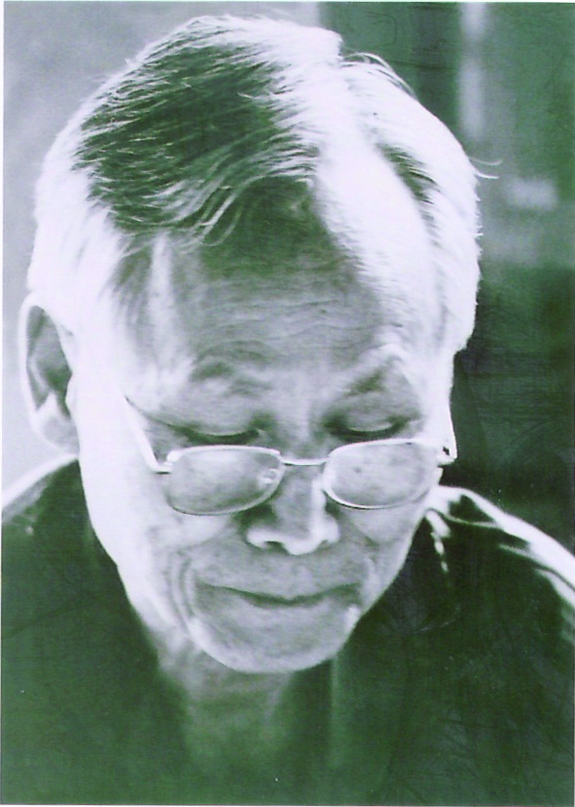

시조 문학의 거목 백수 정완영 선생

좌절하거나 포기하지 않고 지혜롭고 끈기 있게 대처하면 살길이 열린다

백수 정완영 선생의 호에는 고향사랑이 듬뿍 묻어난다. 얼마나 고향 김천을 사랑했으면 金泉(김천) 두 글자 중 泉(천)을 파자하여(둘로 나누어) 백(白)과 수(水)-백수(白水)를 호로 삼았을까? 선생의 호에는 애향심만 담겨 있는 것이 아니다. 白(백)이라는 글자는 선생의 깨끗한 성품을 보이고 水(수)라는 글자에는 물처럼 유려하면서도 순리에 따르는 마음이 담긴 것은 아닐까?

본지는 김천의 자랑이자 한국 시조계의 거목인 백수 정완영 선생의 100주년을 맞아 파란만장했던 삶을 조명해보고 그의 작품세계를 엿보려 한다.

별이 쏟아지다

민족의 울분이 표출된 1919년, 김천시 봉산면 예지리에 별 하나가 쏟아졌다. 누구보다도 밝게 빛날 별, 정완영 선생은 태몽부터 심상치 않았다. 별이 방으로 쏟아져 들어오는 꿈을 꾼 것이다. 이 꿈 덕분에 ‘진방辰房’이라는 아명兒名을 얻었다.

이때부터 별처럼 빛나며 신동으로 소문이 났다.

나는 선비다

선생의 가문은 양반이다. 하지만 찢어지게 가난한 양반이었다. 그럼에도 꼿꼿한 선비 정신은 선생의 생에 큰 영향을 주었다.

선생의 할아버지는 동네에서 한학을 가르쳤다. 남달랐던 선비정신을 선생이 물려받은 것이다.

선생은 할아버지 무릎에 앉아 곁눈질로 한학을 배웠다. 그런 선생을 할아버지는 무척 예뻐하셨다. 이때부터 문장이 남달랐지만 아직 싹에 불과했다. 그런 선생에게 시련이 닥쳤다.

예고 없이 닥친 여름 홍수

선생이 봉계공립 4학년이었을 때였다. 본래도 가난했던 집안에 여름 홍수가 닥쳤다. 유일한 재산이었던 전답 5마지기가 유실되자 먹고살기가 막막했다. 결국 살길을 찾아 나섰다. 1927년 선생의 아버지와 함께 일본으로 건너갔다. 하지만 기다리는 것은 고된 막노동밖에 없었다. 계속되는 고난에 선생의 아버지는 귀국길에 올랐다. 선생만이 일본 오오사카 인근을 전전하며 생활비를 벌었다. 힘들게 번 돈은 고국으로 보내 가족들 생계비에 보탰다.

사위가 되어라

선생의 재능은 힘든 와중에도 빛났다.

일본 오오사카에서 막노동을 하며 고된 생활을 하던 선생은 작은 공장에 일자리를 얻었다. 어린 나이에도 불구하고 선생의 남다른 성실함은 낭중지추(囊中之錐)와 마찬가지였다. 주머니에 들어 있음에도 반드시 뚫고 삐어져 나와 그 뛰어남을 보이듯 따로 노력하지 않았음에도 일본인 공장 사장에게 인정받았다. 그 사장의 도움으로 오오사카 천왕사 야간 부기학교에 다닐 수 있었다. 낮에는 일하고 밤에는 공부하는 주경야독(晝耕夜讀)의 생활이 2년간 계속됐다.

선생의 성실함과 유능함에 반한 일본인 사장은 ‘사위가 되어라’고 권했지만 선생은 수료 후 귀국을 택했다.

이때가 1937년이었다. 이후 향리 봉계에서 보통학교를 마쳤다.

내 인연은 덕행

인연은 따로 있는 법이다. 일본인 사장의 권유를 마다하고 귀국 후 보통학교를 마친 다음 해인 1938년 선생은 평생의 인연을 만났다.

지금은 연애결혼이 보통이지만 그 당시는 중매결혼이었다. 선생 역시 중매로 성산(星山) 전씨(全氏) 두백(柱栢)의 장녀 덕행(德行)과 결혼했다. 결혼 후에는 생업을 위해 상주 버스회사에서 경리사무를 보았다. 야간부기학교를 수료한 것이 도움이 됐다.

선생은 처음 처갓집을 방문했을 때를 이렇게 기억한다. 맏딸인 덕행 밑으로 남동생 셋과 장인만 있어 기가 막혔다고.

어쩔 수 없이 처갓집 아들 역할까지 했다. 처남(전장억 선생) 장가보내기 위해서 시간 날 때마다 이집 저집 데리고 다녔다.

장인은 이런 선생을 좋아했다.

특히 선생의 문재를 좋아해 서로 글벗이 됐다.

좋은 아내

선생의 아들은 어머니가 항상 아버지의 문필을 존경하셨다고 말한다.

선생이 늘 말했던 “시는 미쳐야 쓸 수 있다. 천부적인 시인이라는 말은 저에게 맞지 않는다. 저는 글 쓰는 재주 밖에 없는 백치이다”라는 말은 평소 생활 그 자체였다.

시상에 빠졌을 때 집을 몰라보고 지나쳐 가자 걱정이 된 부인 덕행은 말없이 선생 뒤를 따라갔다. 이런 조용한 따름은 선생이 정신을 차릴 때까지 계속됐다.

선생은 그런 아내를 좋은 아내로 기억하고 있다. 2000년도 아내와 사별한 후 많이 그리워했다고 한다. 이후 선생은 홀로 고독한 삶을 이어갔다.

스승님! 나의 스승님

선생은 첫 스승을 보통학교 3학년 때 만났다. 조선어 시간에 동요를 열심히 가르쳐 주신 홍성린 선생이 바로 그 분이다. 또 한 명의 스승은 일본에서 돌아와 보통학교 5학년으로 편입했을 때 만났다. 당시 교장인 이위응 선생이다. 이위응 선생은 일본인 몰래 선생에게 시조와 우리 역사를 가르쳐 주었다.

일제는 민족정서를 고취시키려는 교사들을 가만두지 않았다. 곧 두 교사는 다른 학교로 떠났다. 하지만 선생이 시조에 대한 관심을 가지기에는 충분했다. 이후 선생은 평생을 시조시인으로 살아갔다.

선생의 민족문학

“천하제일 가는 미녀의 표상이 비너스와 모나리자 상인데, 이것들은 예술품에 불과하다. 뛰는 심장을 가지고 있지 않으므로 박물관에나 있는 것이다. 나는 심장을 가진 가장 못난 사람을 미인으로 취하겠다.” 내가 왜 이 말을 강조하는가 하면 입만 벌리면 ‘민족문학, 민족문학’ 하는데 ‘민족문학’이란 게 뭡니까. 그 민족만이 가지고 있는 문학이 민족문학 아닌가요. 중국에는 오언(五言), 칠언(七言)의 한시가 있고, 일본에는 단가, 하이쿠가 있고 한국에는 시조가 있고, 서구에는 소네트가 있잖아요. 이게 민족문학인 것입니다.

선생이 생각하는 시조

‘우리 시조의 삼장육구(三章六句)는 잘 구워낸 이조백자 같기도 하고, 진흙 속에서 솟아오른 연꽃같기도 하다. 아무튼 다른 이들은 틀이 좁아, 할 말을 다 못 담겠지만, 나는 천지의 말씀을 다 내려앉혀도, 오히려 남은 이 그릇에 채울 말을 다 찾지 못한다.’

고향의식

선생의 고향의식은 두 가지로 나뉜다. 하나는 전원적 자연친화 공간이며 다른 하나는 조손이 함께하는 안식 공간이다.

전원적 자연친화 공간은 지정학적인 고향은 김천을 사랑해 그곳의 자연을 그리워하는 내용의 작품이 많다. 이 작품들에서는 서정적이고 전원적이며 목가적인 면이 많이 발견된다. 이것이 선생의 성장 환경이다.

어렸을 때 보고 자란 고향에는 자연이 있다. 고향의 자연은 선생의 생애에 늘 그리움과 평화스러움, 정신적 안식을 주었다.

조손이 함께하는 안식공간에 대해서는 ‘고향이란 산 사람과 죽은 조상이 등을 맞대 사는 마을이다’라고 정의하고 있는 만큼 고향에 대한 그리움은 곧 부모에 대한 그리움이며 형제자매의 동기와 어릴 적 친구들에 대한 그리움으로 나타난다. 즉 고향이란 조상의 산소가 있고 부모와 형제와 친지가 있는 곳이며 이들과 함께 하던 삶이 있던 공간이다. 즉 조손이 함께하는 고요하고 평화로운 안식공간이다.

선생의 유산1

슬하에 4남 2녀를 두었다. 자식들 또한 나이가 60~70대에 이르러 생업에서 은퇴했다. 6남매 중 막내인 정준화 교수가 대학 퇴직 후 백수문화기념사업회 이사장으로써 기념사업을 돌보고 있다.

선생의 유산2

97세(1919 ~ 2016)에 작고했는데 막내인 정준화 교수에게 한시를 유훈으로 주고 갔다.

산궁수진의무로(山窮水盡疑無路)

산이 다하고 물길이 끊어진 곳에 길이 없는가 했더니

유암화명우일촌(柳暗花明又一村)

버들 푸르고 꽃 붉은 곳에 또 마을 하나가 있네.

‘이제 인생이 끝났구나, 아무리 생각해도 빠져나갈 길이 없구나’라고 생각될 때, 좌절하거나 포기하지 않고, 지혜롭고 끈기 있게 대처하면 살 길이 열린다는 교훈이 담겼다.

조국

행여나 다칠세라 너를 안고 줄 고르면

떨리는 열 손가락 마디마디 애인 사랑

손닿자 애절히 우는 서러운 내 가얏고여.

둥기둥 줄이 울면 초가삼간 달이 뜨고

흐느껴 목메이면 꽃잎도 떨리는데

푸른 물 흐르는 정에 눈물 비친 흰 옷자락.

통곡도 다 못하여 하늘은 멍들어도

피맺힌 열두 줄은 굽이굽이 애정인데

청산아 왜 말이 없이 학처럼만 여위느냐.

※ 평생 한국 시조만을 안고 살아온 정완영 선생의 조선일보 신춘문예 당선작(1962년)이다. 조국을 한 채의 가얏고(가야금)에 빗대었다. 조국에 대한 큰 사랑을 노래한 이 작품에는 슬픈 조국의 역사에 대한 안타까움도절절이 배어 있다.

|

| ⓒ 김천신문 |

본지는 김천의 자랑이자 한국 시조계의 거목인 백수 정완영 선생의 100주년을 맞아 파란만장했던 삶을 조명해보고 그의 작품세계를 엿보려 한다.

별이 쏟아지다

민족의 울분이 표출된 1919년, 김천시 봉산면 예지리에 별 하나가 쏟아졌다. 누구보다도 밝게 빛날 별, 정완영 선생은 태몽부터 심상치 않았다. 별이 방으로 쏟아져 들어오는 꿈을 꾼 것이다. 이 꿈 덕분에 ‘진방辰房’이라는 아명兒名을 얻었다.

이때부터 별처럼 빛나며 신동으로 소문이 났다.

나는 선비다

선생의 가문은 양반이다. 하지만 찢어지게 가난한 양반이었다. 그럼에도 꼿꼿한 선비 정신은 선생의 생에 큰 영향을 주었다.

선생의 할아버지는 동네에서 한학을 가르쳤다. 남달랐던 선비정신을 선생이 물려받은 것이다.

선생은 할아버지 무릎에 앉아 곁눈질로 한학을 배웠다. 그런 선생을 할아버지는 무척 예뻐하셨다. 이때부터 문장이 남달랐지만 아직 싹에 불과했다. 그런 선생에게 시련이 닥쳤다.

예고 없이 닥친 여름 홍수

선생이 봉계공립 4학년이었을 때였다. 본래도 가난했던 집안에 여름 홍수가 닥쳤다. 유일한 재산이었던 전답 5마지기가 유실되자 먹고살기가 막막했다. 결국 살길을 찾아 나섰다. 1927년 선생의 아버지와 함께 일본으로 건너갔다. 하지만 기다리는 것은 고된 막노동밖에 없었다. 계속되는 고난에 선생의 아버지는 귀국길에 올랐다. 선생만이 일본 오오사카 인근을 전전하며 생활비를 벌었다. 힘들게 번 돈은 고국으로 보내 가족들 생계비에 보탰다.

사위가 되어라

선생의 재능은 힘든 와중에도 빛났다.

일본 오오사카에서 막노동을 하며 고된 생활을 하던 선생은 작은 공장에 일자리를 얻었다. 어린 나이에도 불구하고 선생의 남다른 성실함은 낭중지추(囊中之錐)와 마찬가지였다. 주머니에 들어 있음에도 반드시 뚫고 삐어져 나와 그 뛰어남을 보이듯 따로 노력하지 않았음에도 일본인 공장 사장에게 인정받았다. 그 사장의 도움으로 오오사카 천왕사 야간 부기학교에 다닐 수 있었다. 낮에는 일하고 밤에는 공부하는 주경야독(晝耕夜讀)의 생활이 2년간 계속됐다.

선생의 성실함과 유능함에 반한 일본인 사장은 ‘사위가 되어라’고 권했지만 선생은 수료 후 귀국을 택했다.

이때가 1937년이었다. 이후 향리 봉계에서 보통학교를 마쳤다.

내 인연은 덕행

인연은 따로 있는 법이다. 일본인 사장의 권유를 마다하고 귀국 후 보통학교를 마친 다음 해인 1938년 선생은 평생의 인연을 만났다.

지금은 연애결혼이 보통이지만 그 당시는 중매결혼이었다. 선생 역시 중매로 성산(星山) 전씨(全氏) 두백(柱栢)의 장녀 덕행(德行)과 결혼했다. 결혼 후에는 생업을 위해 상주 버스회사에서 경리사무를 보았다. 야간부기학교를 수료한 것이 도움이 됐다.

선생은 처음 처갓집을 방문했을 때를 이렇게 기억한다. 맏딸인 덕행 밑으로 남동생 셋과 장인만 있어 기가 막혔다고.

어쩔 수 없이 처갓집 아들 역할까지 했다. 처남(전장억 선생) 장가보내기 위해서 시간 날 때마다 이집 저집 데리고 다녔다.

장인은 이런 선생을 좋아했다.

특히 선생의 문재를 좋아해 서로 글벗이 됐다.

좋은 아내

선생의 아들은 어머니가 항상 아버지의 문필을 존경하셨다고 말한다.

선생이 늘 말했던 “시는 미쳐야 쓸 수 있다. 천부적인 시인이라는 말은 저에게 맞지 않는다. 저는 글 쓰는 재주 밖에 없는 백치이다”라는 말은 평소 생활 그 자체였다.

시상에 빠졌을 때 집을 몰라보고 지나쳐 가자 걱정이 된 부인 덕행은 말없이 선생 뒤를 따라갔다. 이런 조용한 따름은 선생이 정신을 차릴 때까지 계속됐다.

선생은 그런 아내를 좋은 아내로 기억하고 있다. 2000년도 아내와 사별한 후 많이 그리워했다고 한다. 이후 선생은 홀로 고독한 삶을 이어갔다.

스승님! 나의 스승님

선생은 첫 스승을 보통학교 3학년 때 만났다. 조선어 시간에 동요를 열심히 가르쳐 주신 홍성린 선생이 바로 그 분이다. 또 한 명의 스승은 일본에서 돌아와 보통학교 5학년으로 편입했을 때 만났다. 당시 교장인 이위응 선생이다. 이위응 선생은 일본인 몰래 선생에게 시조와 우리 역사를 가르쳐 주었다.

일제는 민족정서를 고취시키려는 교사들을 가만두지 않았다. 곧 두 교사는 다른 학교로 떠났다. 하지만 선생이 시조에 대한 관심을 가지기에는 충분했다. 이후 선생은 평생을 시조시인으로 살아갔다.

선생의 민족문학

“천하제일 가는 미녀의 표상이 비너스와 모나리자 상인데, 이것들은 예술품에 불과하다. 뛰는 심장을 가지고 있지 않으므로 박물관에나 있는 것이다. 나는 심장을 가진 가장 못난 사람을 미인으로 취하겠다.” 내가 왜 이 말을 강조하는가 하면 입만 벌리면 ‘민족문학, 민족문학’ 하는데 ‘민족문학’이란 게 뭡니까. 그 민족만이 가지고 있는 문학이 민족문학 아닌가요. 중국에는 오언(五言), 칠언(七言)의 한시가 있고, 일본에는 단가, 하이쿠가 있고 한국에는 시조가 있고, 서구에는 소네트가 있잖아요. 이게 민족문학인 것입니다.

선생이 생각하는 시조

‘우리 시조의 삼장육구(三章六句)는 잘 구워낸 이조백자 같기도 하고, 진흙 속에서 솟아오른 연꽃같기도 하다. 아무튼 다른 이들은 틀이 좁아, 할 말을 다 못 담겠지만, 나는 천지의 말씀을 다 내려앉혀도, 오히려 남은 이 그릇에 채울 말을 다 찾지 못한다.’

고향의식

선생의 고향의식은 두 가지로 나뉜다. 하나는 전원적 자연친화 공간이며 다른 하나는 조손이 함께하는 안식 공간이다.

전원적 자연친화 공간은 지정학적인 고향은 김천을 사랑해 그곳의 자연을 그리워하는 내용의 작품이 많다. 이 작품들에서는 서정적이고 전원적이며 목가적인 면이 많이 발견된다. 이것이 선생의 성장 환경이다.

어렸을 때 보고 자란 고향에는 자연이 있다. 고향의 자연은 선생의 생애에 늘 그리움과 평화스러움, 정신적 안식을 주었다.

조손이 함께하는 안식공간에 대해서는 ‘고향이란 산 사람과 죽은 조상이 등을 맞대 사는 마을이다’라고 정의하고 있는 만큼 고향에 대한 그리움은 곧 부모에 대한 그리움이며 형제자매의 동기와 어릴 적 친구들에 대한 그리움으로 나타난다. 즉 고향이란 조상의 산소가 있고 부모와 형제와 친지가 있는 곳이며 이들과 함께 하던 삶이 있던 공간이다. 즉 조손이 함께하는 고요하고 평화로운 안식공간이다.

선생의 유산1

슬하에 4남 2녀를 두었다. 자식들 또한 나이가 60~70대에 이르러 생업에서 은퇴했다. 6남매 중 막내인 정준화 교수가 대학 퇴직 후 백수문화기념사업회 이사장으로써 기념사업을 돌보고 있다.

선생의 유산2

97세(1919 ~ 2016)에 작고했는데 막내인 정준화 교수에게 한시를 유훈으로 주고 갔다.

산궁수진의무로(山窮水盡疑無路)

산이 다하고 물길이 끊어진 곳에 길이 없는가 했더니

유암화명우일촌(柳暗花明又一村)

버들 푸르고 꽃 붉은 곳에 또 마을 하나가 있네.

‘이제 인생이 끝났구나, 아무리 생각해도 빠져나갈 길이 없구나’라고 생각될 때, 좌절하거나 포기하지 않고, 지혜롭고 끈기 있게 대처하면 살 길이 열린다는 교훈이 담겼다.

조국

행여나 다칠세라 너를 안고 줄 고르면

떨리는 열 손가락 마디마디 애인 사랑

손닿자 애절히 우는 서러운 내 가얏고여.

둥기둥 줄이 울면 초가삼간 달이 뜨고

흐느껴 목메이면 꽃잎도 떨리는데

푸른 물 흐르는 정에 눈물 비친 흰 옷자락.

통곡도 다 못하여 하늘은 멍들어도

피맺힌 열두 줄은 굽이굽이 애정인데

청산아 왜 말이 없이 학처럼만 여위느냐.

※ 평생 한국 시조만을 안고 살아온 정완영 선생의 조선일보 신춘문예 당선작(1962년)이다. 조국을 한 채의 가얏고(가야금)에 빗대었다. 조국에 대한 큰 사랑을 노래한 이 작품에는 슬픈 조국의 역사에 대한 안타까움도절절이 배어 있다.

저작권자 김천신문 무단전재 및 재배포 금지

홈

홈